Категория: Инструкции

Спирохетоз птиц представляет собой заболевание, вызываемое спирохетой, переносчиками которой от больной птицы к здоровой служат клещи-аргасиды. Спирохетозом могут быть инвазированы все виды домашних птиц. Болезнь может принимать характер опустошительных эпизоотий и наносить большой экономический ущерб.

Спирохетоз, установленный впервые Сахаровым (1890 г.) в Закавказье, широко распространён по всему земному шару, особенно в странах с тёплым климатом, где живут клещи—переносчики этой болезни. В России спирохетоз птиц наблюдается на Кавказе, в среднеазиатских республиках и некоторых районах юго-восточных областей.

Этиология. Возбудитель — Treponema gallinarum — имеет тело штопорообразной формы длиной 5—30 микронов при толщине около 0,5 микрона; число витков 5—15. В крови больной птицы спирохеты обладают большой подвижностью. Размножение происходит путём поперечного деления в крови и внутренних органах. В крови вне животного организма спирохеты сохраняют способность заражать до 50 дней.

Переносчиками спирохетоза служат клещи рода Argas. Они живут в помещениях для птиц (в степах, щелях полов и т. д.) и нападают на них преимущественно ночью. Насосавшись заражённой крови, клещи длительное время сохраняют способность заражать восприимчивых птиц.

Все стадии клещей (личинки, нимфы и половозрелые формы) способны вызывать заболевание.

Биология. Спирохеты переходят в клещах от одной стадии развития к другой (например, от личинки к нимфе) и от одного поколения к другому (например, от заражённой самки через яйца к личинке и т. д.). Размножение спирохет в организме клеща может происходить лишь при достаточно высокой температуре (не ниже 15°); равным образом развитие клещей происходит наиболее интенсивно при жаркой погоде, когда обычно и наблюдаются вспышки спирохетоза.

Восприимчивость. Кроме домашних птиц, восприимчивы к Treponema gallinarum воробьи, канарейки и другие птицы. Мелкие лабораторные животные не заражаются, за исключением белых мышей, у которых спирохеты могут быть обнаружены в течение короткого срока после заражения, а затем исчезают.

Клиническая картина. Инкубационный период длится 4—7 дней. Первым признаком заболевания служит повышение температуры тела до 42—43°; появляется понос, теряется аппетит, наблюдается сильная жажда, вялость, сонливость; птица перестаёт нестись, сильно худеет. Слизистые оболочки становятся анемичными.

Смерть может наступить на 4—6-й день после появления первых признаков болезни. Иногда заболевание принимает более длительное течение и сопровождается параличами различных частей тела; в этих случаях смерть наступает через 1,5—2 недели. Наибольшую смертность дают цыплята. Иногда отмечается временное улучшение состояния птицы, которое затем сменяется повторным проявлением болезненных признаков, и птица погибает при явлениях слабости и параличей. Перед летальным исходом спирохеты чаще всего исчезают из периферической крови. После переболевания птица становится на долгое время не восприимчивой к спирохетозу.

Патолого-анатомические изменения. При вскрытии устанавливают увеличение печени, на поверхности которой обнаруживаются серо-жёлтые пятна, увеличение селезёнки, резко выраженное малокровие и желатинозный отёк сердечной сумки.

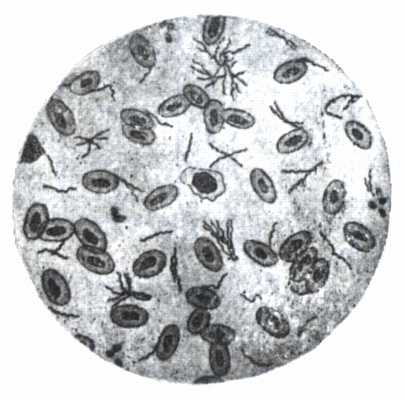

Диагноз. Болезнь распознаётся путём микроскопического исследования свежевзятой крови, в виде раздавленной капли, или путём исследования окрашенных обычным способом мазков, приготовленных из крови больных птиц. При исследовании крови на спирохет можно использовать также следующий метод. Каплю крови, полученную из гребня птицы, наносят на предметное стекло; к этой капле прибавляют равную ей по объёму каплю туши. Капли смешивают, после чего приготовляют мазок. Через 1—2 минуты после высыхания мазка исследуют его под микроскопом. При атом методе спирохеты становятся ясно заметными на тёмном поле мазка в виде белых образований.

Для исключения других заболеваний птиц (настереллёз кур, пуллороз и др.) прибегают к бактериологическому исследованию (получению культур).

Лечение проводится преимущественно мышьяковистыми препаратами. Одним из самых доступных является атоксил; используется водный раствор в дозе 0,1 на 1 кг живого веса. Применяется также новарсенол в дозе 0,03 на 1 кг живого веса. Оба препарата вводятся внутримышечно. Действие препаратов сказывается уже на другой день: спирохеты исчезают из крови, и птица быстро поправляется. Применением этих препаратов удаётся излечить даже тяжёлые формы болезни.

Профилактика должна быть направлена в первую очередь па полное уничтожение клещей-переносчиков в помещениях для птиц. Щели, пазы и т. д. где обычно скопляются клещи, тщательно промазывают керосином, нефтью, раствором креолина и другими обеззараживающими средствами. При перевозке птиц необходимо обращать внимание на то, чтобы клещи не заносились в хозяйства имеете с ящиками, в которых помещается транспортируемая птица. Перевод птицы в новое помещение (особенно в такое, где раньше были случаи заболевания спирохетозом) можно производить лишь после полного уничтожения клещей.

Меры борьбы. При возникновении заболевания изолируют больных птиц и подвергают их лечению. Чтобы предупредить распространение спирохетоза, весьма целесообразно ввести специфические препараты всей здоровой птице.

Лечение. При спирохетозе наиболее эффективен новарсенол: он обрывает течение болезни, и большинство птиц выздоравливает после одной инъекции. Если состояние отдельных больных птиц в течение 24 часов не улучшается, им делают на следующий день повторную инъекцию. Лечебная разовая доза новарсенола 0,02-0,06 г на 1 кг живого веса.

Меры борьбы. Занос спирохетоза в птицеводческое хозяйство возможен со старым лесоматериалом от бывших животноводческих или хозяйственных построек, который используется для ремонта и внутреннего оборудования птичников, огораживания территории или постройки самого птичника. Клещи могут быть завезены с ящиками, употреблявшимися в предыдущем сезоне для перевозки заклещеванной птицы; клещи сами могут наползти из соседних построек, если на месте перестанут находить пищу. Наконец, клещи могут быть завезены с самой птицей, если ее доставляют в хозяйство со стороны без соблюдения карантина, в неизвестной недезинфицированной таре.

Летом необходимо внимательно следить, чтобы в птичнике не появились клещи. Для этого периодически проверяют трещины в стенках, гнездах, насестах; где можно, насесты снимают с опорных креплений, отрывают фанеру, дощечки и смотрят, нет ли в этих укрытиях клещей. Чтобы обнаружить клещей на птицах, их осматривают ночью, вынося на свет тех птиц, которые беспокоятся.

При клеточном содержании птиц просматривают щели по углам клеток, места под сетками, противнями. Клещи выползают, если по клетке чем нибудь ударить. Удобно обнаруживать клещей, подостлав под клетку листы белой бумаги или кусок материала. На ночь можно оставлять возле клеток свернутый материал, в который ночью наползают клещи.

При обнаружении клещей немедленно принимают меры для уничтожения их. Закрытые пустые помещения можно обработать парами хлорпикрина из расчета 40-50 г на 1 м3 помещения.

Однократной обработки помещения бывает недостаточно, так как газ не оказывает губительного действия на яйца клещей. Поэтому через 8-15 дней газацию необходимо повторить. Нужно помнить, что хлорпикрин сильно адсорбируется влажными предметами и может до одного месяца и больше удерживаться в них. Работа с хлорпикрином опасна, ее нужно проводить в противогазах. Кроме того, следует учитывать, что газ хлорпикрина может попасть в окружающие жилые и животноводческие помещения.

При появлении спирохетоза срочно определяют неблагополучные по заболеванию группы птиц и немедленно их лечат и позднее вакцинируют. Проводят меры по уничтожению клеща-переносчика.

Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0 feed. Вы можете добавить комментарий. или trackback вашему сайту.

Borrelia anserinum в мазке из крови больной птицы.

Borrelia anserinum в мазке из крови больной птицы.

спирохето?з птиц (Spirochaetosisavium), правильнее боррелиоз птиц, инфекционная болезнь домашних и диких птиц, характеризующаяся лихорадкой, угнетением, парезами органов движения. Широко распространена в странах Америки, регистрируется в странах Азии, Африки и Европы. Смертельность до 90%.

Возбудитель — Borrelia anserinum (рис.), род Borrelia, семейства Treponemataceae (см. Спирохеты). Восприимчивы к возбудителю С. п. куры, гуси, индейки, утки и некоторые другие виды птиц. Источник возбудителя инфекции — больные птицы. Заражение происходит при участии переносчиков спирохет — клещей (персидского, куриного), а также постельных клопов. Вспышки С. п. — с апреля по октябрь. При остром течении у птиц наблюдают потерю аппетита, повышение температуры тела до 43,8°C, угнетённое состояние, сонливость, бледность гребня и сваливание его на сторону, понос, парезы ног и крыльев; на 3—5-е сутки болезни — гибель. У павших птиц гребень и серёжки коричневого или светло-жёлтого цвета. При вскрытии обнаруживают, что печень увеличена в 2—4 раза, глинисто-кирпичной окраски; селезёнка покрыта некротическими узелками; слизистая оболочка тонких кишок гиперемирована, с кровоизлияниями. Диагноз основан на эпизоотологических и клинических данных; подтверждается бактериологическим исследованием мазков крови (в начале болезни). С. п. дифференцируют от пастереллёза, пуллороза — тифа птицн клещевого токсикоза.

Лечение. внутримышечно (на 1 кг массы тела) 0,05 гноварсенола в 1—2%-ном разведении; для групповой химиотерапии (с кормом на 1 кг массы тела) 0,2 г осарсола (можно также по 20 мг хлортетрациклина или 50 мг биовита-80). Профилактика включает вакцинацию птиц (кроме 15-дневных цыплят), уничтожение клещей в помещениях птицефермы. Убой больных птиц производят в месте, недоступном для здоровой птицы. При истощении и патологических изменениях внутренних органов вся тушка подлежит утилизации. При отсутствии изменений в мышцах утилизируют внутренние органы, а тушку выпускают без ограничений. В период болезни кур яйца непригодны для инкубирования; их реализуют для пищевых целей.

Литература:

Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных, под ред. К. И. Абуладзе, М. 1975.

Ветеринарный энциклопедический словарь. — М. "Советская Энциклопедия". Главный редактор В.П. Шишков. 1981 .

Смотреть что такое "СПИРОХЕТОЗ ПТИЦ" в других словарях:СПИРОХЕТОЗ ПТИЦ — (боррелиоз) инвазионная болезнь, вызываемая спирохетой, паразитирующей в крови. Симптомы: сонливость, понос, параличи. Высокая летальность … Большой Энциклопедический словарь

Спирохетоз птиц — инфекционная болезнь домашних и диких птиц, проявляющаяся лихорадкой, угнетением, парезами органов движения и вызываемая спирохетой (Spirochaeta anserinum). Падёж птиц при болезни достигает 80%. Источник возбудителя инфекции больные птицы … Большая советская энциклопедия

спирохетоз птиц — (боррелиоз), инфекционная болезнь, вызываемая спирохетой, паразитирующей в крови. Симптомы: сонливость, понос, параличи. Высокая летальность. * * * СПИРОХЕТОЗ ПТИЦ СПИРОХЕТОЗ ПТИЦ (боррелиоз), инвазионная болезнь, вызываемая спирохетой,… … Энциклопедический словарь

СПИРОХЕТОЗ ПТИЦ — (боррелиоз), инф. болезнь, вызываемая спирохетой, паразитирующей в крови. Симптомы: сонливость, понос, параличи. Высокая летальность … Естествознание. Энциклопедический словарь

БОРРЕЛИОЗ ПТИЦ — боррелиоз птиц, то же, что спирохетоз птиц … Ветеринарный энциклопедический словарь

Диагностика важнейших инфекционных болезней птиц — Название болезни Возбудитель Источник возбудителя инфекции Пути передачи возбудителя инфекции Основные поражаемые группы животных Длительность инкубационного периода Носительство возбудителя Важнейшие клинических признаки Патологоанатомические… … Ветеринарный энциклопедический словарь

боррелиоз — то же, что спирохетоз птиц. * * * БОРРЕЛИОЗ БОРРЕЛИОЗ, то же, что спирохетоз птиц (см. СПИРОХЕТОЗ ПТИЦ) … Энциклопедический словарь

Судан (государство) — Судан, Демократическая Республика Судан (араб. Джумхурият ас Судан ад Димократия). I. Общие сведения С. государство в Северно Восточной Африке. Граничит на С. с Египтом, на С. З. с Ливией, на З. с Республикой Чад, на Ю. З. с Центральноафриканской … Большая советская энциклопедия

Судан — I Судан (от араб. Билад ас судан страна чёрных) природная область в Африке, простирающаяся от южных границ Сахары до 4 8° северной широты и от Атлантического океана до Эфиопского нагорья. Площадь около 5 млн. км2. С. находится в… … Большая советская энциклопедия

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА — вакцинопрофилактика, метод специфической профилактики инфекционных болезней с помощью вакцин. В основе В. лежит создание в организме активного иммунитета. В. не подлежат животные с низкой упитанностью, в последний период беременности, сразу после … Ветеринарный энциклопедический словарь

Спирохетоз Птиц Спирохетоз Птиц (Spirochaetosis avium). правильнее боррелиоз птиц, инфекц. болезнь домашних и диких птиц, характеризующаяся лихорадкой, угнетением, парезами органов движения. Широко распространена в странах Америки, регистрируется в странах Азии, Африки и Европы. Смертельность до 90%. Возбудитель — Borrelia anscrinum (рис.), род Borrelia, сем. Treponernata-сеае (см. Спирохеты ). Восприимчивы к возбудителю С. п. куры, гуси, индейки, утки и нек-рые др. виды птиц. Источник возбудителя инфекции — больные птицы. Заражение происходит при участии переносчиков спирохет — клещей (персидского, куриного), а также постельных клопов. Вспышки С. п.— с апреля по октябрь. При остром течении у птиц наблюдают потерю аппетита, повышение темп-ры тела до 43,8 °С, угнетённое [угнетенное] состояние, сонливость, бледность гребня и сваливание его на сторону, понос, парезы ног и крыльев; на 3—5-е сут болезни — гибель. У павших птиц гребень и серёжки [сережки] коричневого или светло-жёлтого [светло-желтого] цвета. При вскрытии обнаруживают, что печень увеличена в 2—4 раза, глинисто-кирпичной окраски; селезёнка [селезенка] покрыта некротич. узелками; слизистая оболочка тонких кишок гиперемирована, с кровоизлияниями. Диагноз основан на эпизоотол. и клинич. данных; подтверждается бактериол. исследованием мазков крови (в начале болезни). С. п. дифференцируют от пастереллёза [пастереллеза], пуллороза — тифа птиц и клещевого токсикоза. Лечение: внутримышечно (на 1 кг массы тела) 0,05 гноварсенола в 1—2% -ном разведении; для групповой химиотерапии (с кормом на 1 кг массы тела) 0,2 г осарсола (можно также по 20 мг хлортстрациклина или 50 мг биовита-80). Профилактика включает вакцинацию птиц (кроме 15-дневных цыплят), уничтожение клещей в помещениях птицефермы. Убой больных птиц производят в месте, недоступном для здоровой птицы. При истощении и патол. изменениях внутр. органон вся тушка подлежит утилизации. При отсутствии изменений в мышцах утилизируют внутр. органы, а тушку выпускают без ограничений, В период болезни кур яйца непригодны для инкубирования; их реализуют для пищевых целей. Лит. Паразитология и инвазионные болезни с.-х. животных, под ред. К. И. Абуладзе, М. 1973.

Помощь поисковых систем

© 2009-2015 Энциклопедии & Словари

Коллекция энциклопедий и словарей

При дифференциальной диагностике следует также исключить гиповитаминоз Н (биотина) у норок, проявляющийся облысением участков кожи. При этом не наблюдается корочек и шелушения эпидермиса.

Лечение . Специфическая терапия проводится вакцинами «МЕНТАВАК», «ВАКДЕРМ», «МИКРОДЕРМ», «ТРИМИВАК» и другие, но в звероводстве чаще применяется инактивированная вакцина «ВАКДЕРМ», обладающая лечебным и профилактическим действием. Для ускорения выздоровления и уменьшения рассеивания возбудителя во внешней среде целесообразно одновременно с вакциной использовать местно лекарственные средства: салициловая кислота в форме 10%-х спиртового раствора или мази на основе вазелина, 0,5%-ная мазь трихотецина на вазелиновом масле. В пораженные участки лекарства втирают зубной или сапожной щеткой. Внутрь – фунгистатический антибиотик гризеофульвин в дозе 20 мг/кг массы тела животного в течение 3-х недель, затем через день до выздоровления и 10 дней после него (вакцина является убитой, поэтому антибиотик не окажет влияния на формирование иммунитета). Гризеофульвин накапливается в кератине кожи и волос, препятствуя использованию его грибом для питания. Примечательно, что гризеофульвин можно использовать в любой биологический период жизни зверей. В Швеции гризеофульвин применяли лисицам в другой дозировке – по 60 мг/кг массы тела 2 раза в неделю с кормом на протяжении 6 недель. Выздоровление наступало через 4. 5 недель (1988).

У нутрий получен выраженный лечебный эффект от подкожного введения 0,1%-го раствора ивермектина (ивомека) в дозе 1 мл двукратно с интервалом 10. 14 дней. Неблагоприятного влияния на спаривание и течение беременности не выявлено. У кошек успешно испытан антимикотический антибиотик пролонгированного действия тримицид, который инъецируют 1. 2 раза в дозе 0,5. 2,0 мл в соответствии с наставлением. Выздоровление наступало через 15. 25 дней (1999).

Сравнительно новый препарат Эпацид-Ф для лечения домашних (собаки и кошки), сельскохозяйственных животных и пушных зверей при дерматофитозах. Препарат представляет собой прозрачную маслянистую светло-желтого цвета жидкость со специфическим, но не резким запахом. В его основе имеется известный фунгицид – клотримазол. Высокую эффективность препарату придают входящие в его состав поверхностно-активное вещество, специфические стабилизаторы и активаторы. Препарат легко смешивается с водой, образуя стойкую эмульсию. Применяется в соответствии с наставлением.

Профилактика и мероприятия по ликвидации болезней. В благополучных по лишаю звероводческих хозяйствах периодически осматривают всех зверей (во время вакцинаций, отсадки от матерей, бонитировки и т.д.). Подозрительных по заболеванию зверей и находившихся с ними в контакте изолируют, от них берут пробы (т. н. соскобы) для лабораторных исследований. Освободившиеся места дезинфицируют.

При подтверждении диагноза всех здоровых зверей, начиная с 30-дневного возраста, прививают одной из утвержденных для зверей вакцин («МЕНТАВАК», «МИКОВАК» и др.). Наиболее часто используют инактивированную вакцину «ВАКДЕРМ» против трихофитии и микроспории. Иммунитет наступает через 15. 25 суток и длится не менее 12 месяцев. Вакцинация животных, находящихся в инкубационном периоде, может спровоцировать ускоренное появление признаков микоза в местах внедрения возбудителя. Таких животных необходимо еще дважды вакцинировать в лечебных дозах. Полное выздоровление наступает в течение двух месяцев. При тяжелом течении болезни показано в дополнение к вакцинотерапии применять местные средства.

Для более быстрого достижения эффекта от вакцинации в неблагополучных хозяйствах полезным может оказаться одновременное введение в корм гризеофульвина (при условии вакцинации инактивированной вакциной. Гризеофульвин скармливают в общепринятой дозировке раз в сутки в течение 30 дней.

Живые вакцины против дерматофитозов зверей отличаются не меньшей (если не большей) иммуногенностью, но применение их может быть сопряжено с опасностью реверсии (превращения вакцинных штаммов в исходные патогенные).

Дезинфекцию проводят (в отсутствие зверей) смесью 2%-х растворов едкого натрия и формалина (норма расхода 2 л на 1 кв. м.) или огнем паяльной лампы. Заслуживает внимания препарат йодез, который успешно применяют в соответствии с наставлением. За рубежом также отдают предпочтение растворам йода.

Одним из новых средств является препарат Эпацид-Ф. Для дезинфекции используется в 1%-й концентрации (0,02% по ДВ) с нормой расхода 150. 200 мл/м 2 обрабатываемой поверхности. Клетки, поилки и кормушки, обработанные водной эмульсией препарата в концентрации 0,02% по ДВ (содержимое флакона 10 мл растворяли в 1 л воды) при помощи пульверизатора, легко отмывались, были надежно продезинфицированы, не портили обрабатываемую поверхность.

Траву между шедами скашивают. Почву под клетками дополнительно дезинфицируют 20%-м раствором хлорной извести из расчета 3 л на 1 кв.м. Спецодежду автоклавируют или обрабатывают в пароформалиновой камере. Перегруппировки и вывоз зверей запрещают. Шкурки от больных зверей дезинфицируют в растворе, состоящем из 1% кремнефтористого натрия, 0,7% серной кислоты и 25% поваренной соли. Раствор подогревают до 35°С и погружают в него шкурки на 48 часов. Затем шкурки промывают в 10%-м растворе питьевой соды, в водопроводной воде и сушат на правилках.

В благополучных хозяйствах ведут систематическую борьбу с грызунами, бездомными кошками и собаками, проникающими на ферму или в помещения зверокухни и зерноскладов, ограждают места хранения подстилки от проникновения грызунов, кошек и других животных, не применяют подстилку, изъеденную грызунами. Не разрешают обслуживать зверей работникам, больным дерматофитозом. Многие хозяйства проводят профилактическую вакцинацию.

Принимают меры по предохранению работников хозяйства от заражения.

Завезенных зверей содержат в профилактическом карантине 30 дней, после чего их осматривают со взятием в руки и при отсутствии признаков заболевания размещают на ферме. На зверокухне внимательно следят за субпродуктами (головы, ноги, губы, уши), поступающими с мясокомбинатов с необработанной шерстью, и не используют в корм без проварки восприимчивым животным. Обычно в сыром виде их скармливают норкам, хорькам или соболям.

Трепонемоз(спирохетоз) – болезнь кроликов, сопровождающаяся гиперемией и воспалением слизистой оболочки век, губ, наружных половых органов и прямой кишки, а также образованием кровоточащих язв на прилегающих к ним участках кожи.

Этиология. Возбудитель – Treponemacuniculi (Noguchi, 1921). Принадлежит к роду Treponema. семейству Treponemataceae. порядку Spirochaetales. классу Schizomyceles. Размножается делением.

Спирохета имеет форму волнообразной нити длиной от 7 до 30 мкм, толщиной 0,25 мкм. Количество изгибов от 6 до 15 (редко до 30), высота их 0,6. 1 мкм, длина около 1 мкм. На одном или обоих концах тела паразита имеется тонкий жгутик. Паразит подвижен; красится обычными лабораторными красками, тушью по методу Бурри (каплю исследуемой культуры смешивают на предметном стекле с каплей туши, делают тонкий мазок (по методу приготовления мазков из крови), высушивают и микроскопируют нефиксированным. Микроскопическая картина: на черном фоне видны светлые неокрашенные микробные клетки. Тушь необходимо развести дистиллированной водой (1. 10) и удалить грубые частицы центрифугированием. Вместо туши можно использовать нигрозин, конго красный, кислый фуксин и другие красители. Следует учитывать, что бактерии в препарате остаются неубитыми и могут быть источником инфекции).

Удобна следующая окраска: мазок сушат, наливают на него 5%-й раствор марганцовокислого калия, через 3 минуты споласкивают в воде (в чашке Петри или стакане), наливают карболфуксин (1:10), через 3 минуты промывают водой, сушат и рассматривают под иммерсией. Для исследования живых паразитов применяют конденсор темного поля.

Treponemacuniculi весьма похожа на Spirochaetapallida – возбудителя сифилиса, однако отличается от него непатогенностью для человека и других животных, кроме зайцев. В то же время Sp.pallida патогенна для кроликов.

Культивирование паразита на питательных средах не удается.

Историческая справка. Впервые болезнь наблюдал в 1874 г. О.Bollinger у зайцев и назвал ее сифилисом зайцев. У кроликов болезнь впервые описал в 1912 г. Ross. который обнаружил ее возбудителя –

спирохету.

Восприимчивость. Болеют только кролики и зайцы.

Источник и пути заражения . Болезнь наблюдается повсеместно. Возникает в результате заноса инфекции больными кроликами или с зараженной подстилкой, кормом, инвентарем. Больные кролики выделяют спирохет с секретом пораженных слизистых оболочек, выделениями из язв, отпавшими с них корочками, со слущивающимся эпидермисом пораженных участков кожи. Заражаются кролики чаше всего при случке (коитусе) с больными кроликами, а также при непосредственном контакте с больными животными или с зараженными ими предметами.

Патогенез. Чаще всего спирохеты попадают в организм кролика через слизистую оболочку половых органов и прямой кишки. В местах поражений (область ануса и наружных половых органов, на губах, под нижней челюстью, на веках, вокруг ноздрей, около мошонки, изредка в паховых и других лимфатических железах) развивается воспалительный процесс, сопровождающийся гиперемией, отечностью, серозно-слизистыми, иногда гнойными выделениями, образованием мелких, вскоре изъязвляющихся узелков, которые сливаются в более крупные язвы и покрываются корками. Иногда отечность бывает выражена очень сильно, и образуются большие толстые корки, вследствие чего закрывается наружная половая щель у самок или ущемляется половой член у самцов (фимоз).

Симптомы. Инкубационный период может колебаться в пределах от 5 до 123 дней, в зависимости от места внедрения возбудителя.

Болезнь протекает хронически, часто с рецидивами (преимущественно зимой), может длиться несколько месяцев, даже лет и нередко заканчивается самовыздоровлением.

Признаки болезни чаще всего обнаруживают в области ануса и наружных половых органов. В начале болезни на наружных половых органах самцов и самок и на слизистой оболочке конечной части прямой кишки наблюдаются гиперемия и отечность, затем серозно-слизистое, изредка слизисто-гнойное выделение из влагалища, препуция и прямой кишки. В дальнейшем на пораженных местах обнаруживаются небольшие (величиной от макового до просяного зерна) гранулемы, которые превращаются в поверхностные, кровоточащие язвочки. Последние сливаются, образуя большие язвы, которые покрываются бурыми корками. Указанные поражения часто распространяются на прилегающие участки кожи; при этом заметны резко выраженные покраснение (иногда с синеватым оттенком) и отечность, образование больших толстых корочек на всем пораженном участке, иногда приводящее к фимозу и закрытию наружной половой щели. При поражениях кожи развиваются небольшие, разрастающиеся от центра к периферии папулы, сливающиеся с соседними, и образующие бородавчатые разращения круглой формы. Обычно они локализуются возле слизистых оболочек (около век, губ), но могут быть и на любых других местах кожи. Иногда наблюдают поражения век – конъюнктивит и глаз – кератит, ирит.

У больных крольчих могут возникать аборты, рождение мертвых и нежизнеспособных крольчат, отсутствие молока, наличие спирохетозных поражений у маленьких крольчат.

Общее состояние больных кроликов заметно не нарушается. Нередко наблюдается самовыздоровление. Переболевание кроликов спирохетозом не вызывает образования у них иммунитета.

Патологоанатомические изменения. При вскрытии убитых больных животных в большинстве случаев каких-либо других изменений, кроме описанных выше, не обнаруживают. При разрезе влагалища и прямой кишки указанные выше поражения находят только на участке, прилегающем к влагалищу и анусу. Иногда увеличены регионарные лимфатические узлы, преимущественно паховые.

Диагноз. Признаки болезни настолько характерны, что диагностировать ее не трудно. При постановке биопробы, патологический материал наносят на скарифицированную слизистую оболочку наружных половых органов, либо вводят в кожу, яичко, губы, веко, роговицу или переднюю камеру глаза.

Дифференциальный диагноз. Необходимо иметь в виду сходство спирохетозных поражений на отдельных стадиях их развития с признаками пассалуроза, чесотки, миксоматоза и резко выраженной охоты.

При пассалурозе выходящие из прямой кишки кролика оксиурисы задерживаются около ануса и откладывают вокруг него яйца, иногда заползают во влагалище. Они раздражают кожу и слизистую оболочку, и кролики нередко расчесывают их, в результате чего развивается воспалительный процесс, который можно принять за признаки спирохетоза. Обнаружение остриц в указанных местах исключает спирохетоз.

При чесотке поражения могут быть в области наружных половых органов, но при этой болезни образуются сухие, рыхлые, сероватые корки, под которыми нет легко кровоточащих язвочек; при спирохетозе. же обнаруживают бурые струпья и под ними легко кровоточащие язвочки.

При миксоматозе отмечают узелковые образования в коже ушей и головы, блефароконъюнктивит, студенистую отечность век, основания ушных раковин, аногенитальной области, спины и других участков тела, одышку, хриплое дыхание, синюшность слизистых оболочек, нередко гибель.

При охоте у кроликов наблюдается покраснение и отечность наружных половых органов; эти изменения сходны с признаками спирохетоза в начале болезни. Чтобы отличить их, необходимо понаблюдать за кроликами несколько дней: при охоте эти признаки быстро исчезают, при спирохетозе – образуются гранулемы и язвочки.

Для точной постановки диагноза микроскопируют окрашенный мазок, приготовленный из скарифицированного струпа. Обнаружение спирохет подтверждает диагноз.

Лечение. Эффективным методом лечения является интравенозное (в ушную вену) двукратное, с промежутком 14 дней, введение 8%-го раствора новарсенола в дозе 0,1 мл на 100 г массы тела кролика. Раствор готовят на стерильном физиологическом растворе extempore .

Тилозин-ТМ 50 внутримышечно, в дозе 0,3 мл на кг живой массы раз в сутки в течение 3. 5 дней.